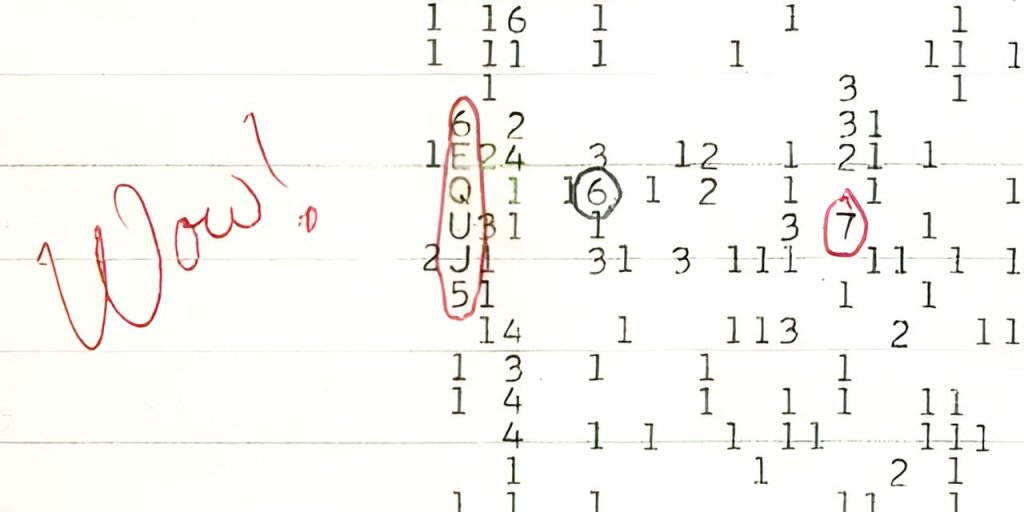

Ohio State radio telescope printout from 1977 at Dreese Lab at Ohio State.

هل نحن وحدنا في هذا الكون الهائل؟

سؤال يبدو بسيطًا، لكنه يحمل في داخله دهشة إنسانية قديمة، ولم يعد اليوم حكرًا على الفلسفة أو الخيال العلمي. خلال العقود الأخيرة، بدأ هذا التساؤل يتحول إلى قضية علمية حقيقية، تُخصص لها أبحاث ومشاريع ضخمة حول العالم.

مع تطور علم الفلك، اكتشف العلماء أن الكواكب ليست نادرة كما كنا نعتقد سابقًا، بل إن معظم النجوم تقريبًا تحيط بها أنظمة كوكبية. هذا الاكتشاف غيّر نظرتنا إلى الكون، وفتح الباب أمام دراسة ما يُعرف بـ«الكواكب الصالحة للحياة»، أي تلك التي قد تسمح بوجود ماء سائل وظروف بيئية مستقرة نسبيًا، وهي عناصر نعرف – من تجربتنا الوحيدة حتى الآن – أنها أساسية لظهور الحياة.

في هذا السياق، قدّم عالم الفلك فرانك دريك في ستينيات القرن الماضي ما يُعرف بمعادلة دريك. هذه المعادلة لا تهدف إلى إعطاء رقم دقيق لعدد الحضارات الذكية في مجرتنا، بل تساعد على تنظيم التفكير في هذا السؤال المعقد، عبر تقسيمه إلى مراحل: من عدد النجوم، إلى عدد الكواكب، ثم احتمالية نشوء الحياة، وتطورها إلى ذكاء قادر على التواصل، وصولًا إلى المدة التي يمكن خلالها رصد هذه الحضارات.

على المستوى العملي، لا يقتصر الاهتمام على النظريات فقط. تعمل وكالات الفضاء، مثل ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، على دراسة الكواكب الخارجية باستخدام تلسكوبات متقدمة كـتلسكوب جيمس ويب، القادر على تحليل الأغلفة الجوية للكواكب والبحث عن بصمات كيميائية قد تشير – ولو بشكل غير مباشر – إلى نشاط حيوي. في الوقت نفسه، تستكشف بعثات فضائية أخرى المريخ وأقمارًا جليدية مثل يوروبا وإنسيلادوس، حيث يُعتقد بوجود محيطات مائية مخفية تحت أسطحها.

ومن زاوية مختلفة، يركز مشروع SETI على البحث عن إشارات قد تكون صادرة عن حضارات ذكية، سواء كانت إشارات راديوية أو ليزرية. ومن أشهر الحالات المرتبطة بهذا المجال إشارة WOW التي رُصدت عام 1977، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب خصائصها غير الاعتيادية، رغم أنها لم تُكرر ولم تُعتبر دليلًا قاطعًا على وجود حضارة خارج الأرض.

حتى اليوم، لم نعثر على دليل مباشر يؤكد وجود حياة خارج كوكبنا. ومع ذلك، فإن تراكم الاكتشافات العلمية وتطور أدوات الرصد يشيران إلى أن الظروف التي سمحت بظهور الحياة على الأرض قد لا تكون فريدة تمامًا. لذلك يبقى هذا السؤال مفتوحًا، لا تحكمه الافتراضات، بل الملاحظة والصبر العلمي، وربما يحمل المستقبل إجابة ستغيّر فهمنا لمكاننا في الكون.